2025-04-01 观看709 次

长子崇庆寺

薛继斌

紫云山下崇庆寺,座北朝南景万千。

古刹巍峨香火旺,高僧虔奉佛经传。

奇姿罗汉归神位,灵气观音坐宝莲。

普渡众生离苦海,钟声远荡碧空天。

长子崇庆寺

薛继斌

古刹巍峨北宋春,明清彩塑佛金身。

菩提树下悟禅道,大士莲台度世人。

岳阳广化寺(新韵)

薛继斌

发鸠山下岳阳村,曲径通幽达寺门。

菩萨莲台迎信客,大雄宝殿悟禅心。

马箭村三清庙

薛继斌

林阴深处隐三清,庙小常闻道德经。

信客焚香求护佑,唯祈百姓乐康宁。

长子县法兴寺唐舍利塔简历

□ 陈岗

唐舍利塔位于山西省长子县法兴寺内,始建于唐咸亨四年(673年),由唐高祖李渊第十三子、潞州刺史郑惠王李元懿主持建造,用以供奉其捐赠的37颗佛舍利及大藏经。该塔通体以砂石板榫卯搭砌,平面呈“回”字正方形,边长8.8米,高10.7米,重檐楼阁式结构,四角攒尖宝珠顶,无传统塔刹与木构支撑,兼具塔、殿、楼、堡四类建筑特征,为国内孤例。

塔分上下两层,下层内槽绕行一周,四壁残存唐代壁画,人物服饰简朴端庄;中心佛龛原供奉释迦像,象征佛教“六道轮回”宇宙观。上层通过木制悬梯连接,曾存放佛经与舍利,顶部藻井浮雕八瓣莲花,线条简劲,体现盛唐石雕技艺。塔檐叠涩出挑,斗栱比例雄浑,结构全凭石板咬合,历经1300余年风雨未损,堪称唐代石构建筑力学的典范。

该塔原址位于慈林山腰,因20世纪70年代煤矿采空导致地基塌陷,1984年至1996年整体迁至翠云山南麓。搬迁过程中,4000余块石板拆解编号重组,剔除后世附加木构,完整保留唐代原貌,未使用现代加固材料,成为文物原真性搬迁的标杆案例。

作为法兴寺“三绝”之首,唐舍利塔的“回”字形布局融合印度伽蓝中心制与中国殿宇形制,标志佛教建筑本土化的转折点。1988年与法兴寺同列为第三批全国重点保护文物,其形制与技艺为研究唐代宗教、建筑及艺术提供了“活化石”样本。

前言

二仙奶奶原本是屯留县人氏乐山宝和杨氏的两个女儿,(另一种说法是陵川人),生于唐朝太历年间(766——799年),(另一说法是孪生姊妹),7岁时才开始说话,但是非常聪明,通情达理。其母杨氏早逝,父亲乐山宝继娶李氏为妻(一说是吕氏)。乐氏姊妹俩对待继母百依百顺,孝敬无比,然而却得不到继母的怜爱。继母对这姊妹俩总是设法虐待,百般刁难,甚是刻薄,姊妹俩却仍然无怨无悔地只管行孝。关于她俩的成仙过程有着很多美丽动人的传说。

孝继母感天动地,祥云龙驮升天宫

隆冬腊月,冰天雪地,凛冽的寒风刺骨,很少有人出门,继母叫她俩身穿着单衣,赤着脚去野外挖苦苣菜,姊妹俩漫山遍野跑来跑去哪里能找到啊?无奈何哭啊哭,哭出了血泪,一滴滴血泪落在地面,逐渐化冰解冻,遂使地上长出一片片红点斑斑的苦苣菜来,姐妹俩这才采了满满一箩筐苦苣菜回家孝敬继母。

法兴寺宋代十二圆觉彩塑像简历

□ 陈岗

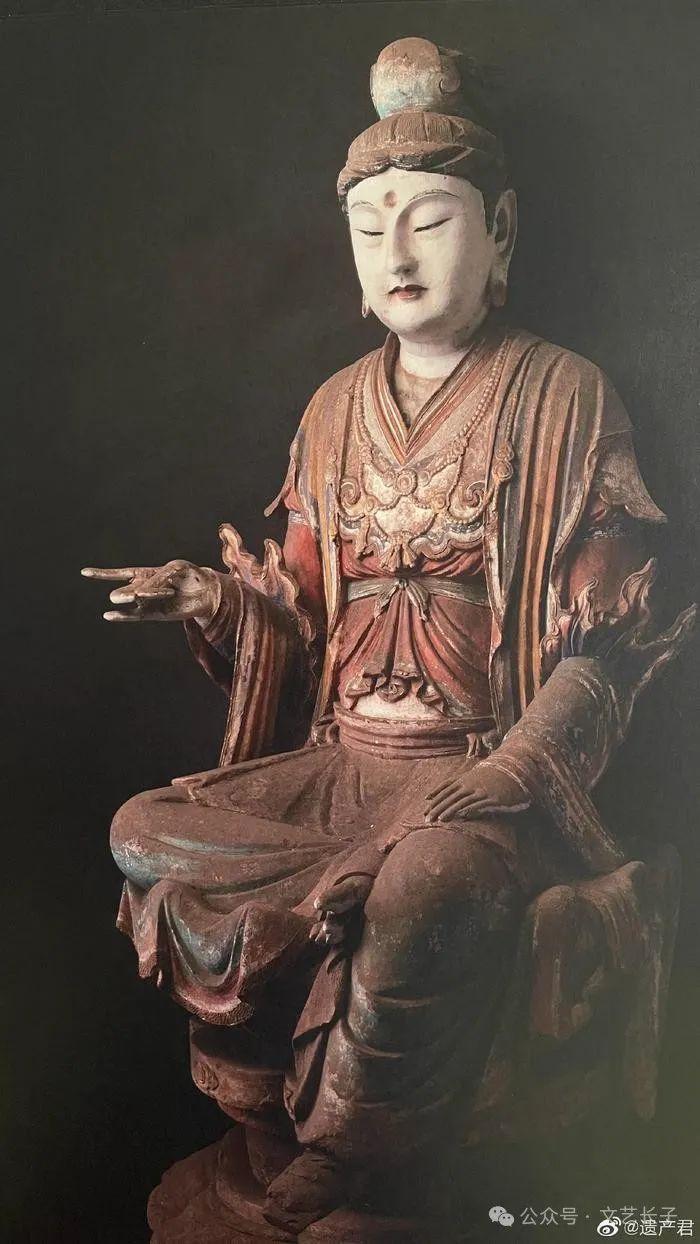

山西省长子县法兴寺圆觉殿内十二圆觉彩塑群像,由塑匠冯宗本于北宋政和元年(1111年)塑成,是现存22尊造像中最具代表性的一组。该组塑像以《圆觉经》为蓝本,呈现文殊、普贤等十二菩萨向释迦牟尼问法的场景,主尊释迦像高约3米,结跏趺坐于方形莲台,两侧菩萨分列东西佛坛,形成“凹”字形布局。塑像高约2米,面部丰润,高髻秀眉,衣纹流畅,矿物颜料朱砂、石绿历经九百年仍存余韵,其中“托腮圆觉”以右手支颐的沉思姿态成为艺术焦点。

冯宗本采用“塑画合璧”技法,以麻丝黄土塑骨骼,细泥雕琢肌肤,沥粉堆金强化眉眼立体感,衣饰褶皱施以退晕法渲染虚实,指甲盖大小的璎珞亦以工笔描金。力学设计上,莲台基座内置石砌暗榫,衣袍褶皱弧度暗合重力分布,确保泥塑稳定。布局上,释迦居中,十二菩萨依修行次第排列,十地菩萨与等觉、妙觉主尊构成从凡入圣的序列。

该组彩塑融合唐宋艺术特征,既有唐代丰腴雍容的余韵,又具宋代含蓄内敛气质,被誉为“宋塑之冠”。其文化内涵多元:菩萨低眉垂目呼应理学格物精神,衣纹舒卷暗含道家逍遥,护法金刚筋肉虬结则折射市井活力。1984年因原址地质塌陷,寺院整体迁至翠云山,采用分块切割与三维扫描技术,完整保留清代补绘孔雀蓝与宋代赭石底色,九层妆銮痕迹清晰可辨。

宋代十二圆觉彩塑像作为中国美术史重要遗存,兼具宗教仪轨与时代审美,成为唐宋艺术嬗变的实证。

王郎碑

——长子县文物和旅游局馆藏文物

王鸿远

王郎碑是长子县城北街王氏家族珍藏的一通清代石碑,于2012年7月11日由我父王岳和叔父王绣锦主持捐献给了县文物和旅游局,以助我县文化遗产保护工作。

王郎碑始刻于清乾隆年间,碑长140厘米、宽62.5厘米、厚14厘米,碑体呈灰黑色石灰岩质地。碑文为长子清代书法家冯士翘写给他的好友王氏青年宅第的一幅中堂及对联,后来,王又请长治县匠人常大中将中堂及对联的文字镌刻成碑。碑的阳面撰联:“卷帘抬碧水,扫塌卧青山”。阴面是唐代杜甫诗《短歌行•赠王郎司直》,诗云:“ 王郎酒 酣拔剑斫地歌莫哀!我能拔尔抑塞磊落之奇才。豫章翻风白日动,鲸鱼跋浪沧溟开,且脱佩剑休徘徊。西得诸侯棹锦水,欲向何门趿珠履?仲宣楼头春色深,青眼高歌望吾子,眼中之人吾老矣!”。碑的右上角题 “秬山草堂”,左下方落款为“冯士翘印”方章、字“怀远”圆章,又 “玉工常天成(号大中)”。

以书法欣赏角度来看,冯书端庄俊逸,舒畅灵动,潇洒遒劲、气韵天成,堪称古代书法艺术珍品。据史记载,冯士翘曾被乾隆帝册封为 “天下第七杆笔”,对其当时留存于五台山的墨迹大加赞赏。

冯士翘,字怀远,长子城内北街人,清康熙56年(公元1718年)生,卒年不详,书香门第、耕读为家,自幼喜爱书法,能文章诗词,善结交朋友。冯与北街我王氏族一青年结为好友,以“冯兄”、“王郎”相称,于是,王家后人称石碑为“王郎碑”。遗憾的是,由于战乱,祠堂毁荡,族谱丢失,本文笔者不能断言自己是所指王氏青年的第几代后嗣,也未得到有关他的本名及字号的信息。

在杜甫诗中我们看到一个心存高远而壮志难酬的王姓青年,他久居江陵,怀才不遇,趁酒兴拔剑起舞,斫地悲歌。杜甫同情这位与己交深的王郎,愿推举他入西蜀寻求诸侯的提携。全诗表达了对王郎的劝慰之意以及为王郎送行的殷殷之情,诗的结尾发出韶龄有为、垂老不及的喟然长叹。冯士翘吊古喻今,借诗寄情,用千年传唱的诗章和隽永的笔墨来表达与他交友的王郎的友谊之情,以及对王郎的真诚厚望。相距上千年,人物春秋竟有如此惊人的相似。对联“卷帘抬碧水,扫榻卧青山。”散发着清幽淡雅、淳朴芳馨的意韵。

长子县木化石群简历

□ 陈岗

长子县木化石群位于山西省长子县南陈镇境内,是中国华北地区规模最大、保存最完好的古生代木化石群之一。经科学考察,该木化石群分布面积约4平方公里,核心区裸露木化石超过300株,其中代表性化石如“长子树”(编号CZ-017)单体直径达1.5米,年轮总数逾500圈,树皮纹理与髓心结构清晰可辨,硅化程度高达90%以上,展现了罕见的立体保存状态。区域内最大木化石直径达1.8米,长度逾15米,推断其原始高度超过40米,形成于距今约2.5亿年前的二叠纪晚期至三叠纪早期。这些化石不仅保存完整度与集中度国内罕见,更因发现新属种“长子苏铁木”(Cycadoxylopteris changziensis)而引发学界关注,被誉为“天然地质教科书”和“裸子植物演化链的活化石”。

多方科考成果研究表明,长子县木化石以松柏类、苏铁类裸子植物为主,并发现新属种,为古植物演化研究提供关键证据。其形成源于火山活动引发的突发灾害快速掩埋,独特的硅化结构保存了清晰的年轮及古环境信息。沉积特征显示该区域曾为湿润冲积平原,同位素与年轮数据精准标定了2.5亿年前的古气候波动,为研究华北板块古地理与气候变化提供依据。

长子县木化石群是探索二叠纪——三叠纪生物大灭绝事件前后陆地生态系统演变的“活档案”。其密集的裸子植物化石群落,填补了华北地区晚古生代植物演替序列的空白,为全球古生物地理分区对比提供了重要坐标。此外,木化石中保存的微生物活动和矿化痕迹,为地球早期生命与环境协同演化研究开辟了新视角。

该木化石群于2010年被列为山西省重点文物保护单位,并入选“中国重要地质遗迹”名录。依托其资源,当地建成集科研、教育、旅游于一体的木化石地质公园,年均吸引科考团队30余批次、游客超10万人次,成为区域文旅融合的典范。国际地质学界将其视为研究古气候与生物事件的“天然实验室”,相关成果多次发表于《自然·通讯》《古地理学报》等权威期刊,推动了中国北方地质遗产的全球认知。

作为见证地球生命演化的“亿年时光胶囊”,长子县木化石群不仅为人类揭示古气候变迁、生物大灭绝事件等科学谜题提供了关键实证,更通过地质遗产与文旅产业的深度融合,持续激发公众探索自然奥秘的热情。其在全球古生物学研究、生态文明教育及区域可持续发展中的独特价值,正日益焕发出跨越时空的生命力。

长子陶鬲

王鸿远

一般而言,用黏土做成坯后在窑火中烧制而成的器皿叫陶器,简称陶。我国古代先民使用的炊具叫鬲,鬲如同今天人们做饭使用的锅,而最早的鬲为陶制品,所以叫陶鬲。从汉字的象形意义来看,鬲字字形与其所指实物吻合,说明鬲是用来烧水煮饭的。不言而喻,火的利用和陶鬲的制作大大促进了人类的饮食文明,在人类发展史上具有里程碑式的意义。

长子陶鬲,出土于山西省长子县,经专家鉴定为新石器时代中晚期的遗存,属龙山文化鬲,或称黑陶文化鬲,距今已有5000多年的历史,作为史前文明的实物见证,具有十分重要的考古价值。

长子陶鬲为黑灰色夹砂陶,口径17厘米,高19.5厘米,文物名称为新石器绳纹三乳足分裆鬲,属国家一级文物,现藏长子县文物旅游局文物馆中。它是1972年在长子县城北北高庙(又称熨斗台)东北方向200米处出土的。

周观此鬲,通体敦实浑厚而不失端庄优雅,古朴简洁而內涵科学理性。三只乳足,足上中空,自下而上形成腿长裆深模样的立体结构,这在当时无灶台烧柴的条件下,能充分利用堆火的热量而大大提高了热效率。鬲口呈园形,口沿外倾,便于掇起搬移,具有原始炊具的共性。仔细观察鬲的材质,可以肯定,如果不是用细腻纯净的夹砂泥为原材料,或不经封闭性较好的窑火烧制,决不可能如此质地坚固,经久耐用。鬲的外表光滑莹亮,着色统一,有压印的绳纹和刻划的饰纹,纹理细密,线条流畅,繁而不紊,曲而舒缓,巧然精工,自然清新,堪称艺术之美。

长子,因上古帝尧长子丹朱受封于此而得县名,足以佐证长子是帝尧及其部属主要的活动地域之一。尧号陶唐氏,史称唐尧。尧把自己的名号冠以“陶”,或许自认为是制陶的先师。尧治时代是制陶工艺趋于成熟、陶器盛行的时代,陶鬲实物无疑见证了这一时期长子的文明史迹。

尧上承炎黄,下传虞舜,兴稼穑、重农耕、授历法、施教化、推禅让、垂衣制陶,解决衣食住行等问题,将社会推向文明。孔子说:“巍巍乎,唯天为大,唯尧则之。”今天,在陶鬲出土遗址附近的北高庙水上公园,建有一座以馆藏陶鬲为原形的标志性建筑,名为陶鬲坛,坛拥台耸,硕大的“陶鬲”擎天而立,承古韵而迎今朝。

法兴寺唐石舍利塔

王鸿远

石舍利塔建于唐咸亨四年(公元673年),距今1300多年,为唐高祖李渊第十三子郑惠王李元懿任潞州刺史时主持建造。进入寺院,看到敦台之上的第一座建筑便是此塔,坐北向南,置于寺院中轴线上,与其后的圆觉殿、毗卢殿形成一线纵向排列,次第台升。舍利塔占地100多平方米,外墙边长8.8米,塔高10.7米。通体石材筑造,砂石砌墙,石板覆顶,叠涩出檐,塔身上下两层,但上层明显收缩。每层顶均有四坡四脊,攒尖仰莲相轮火焰式塔刹。其特殊的双层塔墙结构,使截平面呈“回”字正方形,内部空间结构呈套筒式。“回”字廊道与南北两石拱门相通,廊道顶均为叠涩拱,廊墙壁画栩栩如生。内墙叠涩收成四方藻井。舍利塔整体建筑风格简约古朴,凝重稳健,形似朴拙而蕴涵丰富。其一,建造者不用一木、一砖、一瓦,统统利用石材,精于设计,匠艺精湛,巧夺天工,让建筑体现出粗实豪放的气魄。其二,采用类似西安大雁塔的基本元素,不失塔的错落感,化繁为简更显得乖巧玲珑,可谓变相的塔。其三,主体结构为正方形,与其后殿宇在同一中轴线上,秉持了殿的中正理念,重檐四坡四脊攒尖顶,具有庑殿顶形式,含有殿的一些特征,但是没有窗,重檐上下落差很大,简化了殿的格调,形似古堡。因此,整体上给人以似塔非塔、似殿非殿的印象,这在我国现存古塔中是独一无二的。

唐朝是我国封建社会经济发展的辉煌鼎盛时期,也是古典建筑艺术发展的繁荣阶段。建筑领域的新工艺新理念,成就了这一时期的建筑特色和艺术风格,彰显了一个强大帝国的自信开放和兼收并蓄,法兴寺石舍利塔即是一个生动例证,无疑是研究唐代建筑艺术和佛教文化不可多得的实物遗存,堪称法兴寺第一绝。

法兴寺宋十二圆觉菩萨塑像

王鸿远

十二圆觉菩萨塑像在法兴寺圆觉殿内。圆觉殿系木构主干,石门框,格扇窗,歇山顶式宋代殿宇,肃穆豪放,飞檐翘角,苍劲活泼。殿內立着释迦牟尼及其第子和菩萨的群体塑像。从塑造艺术角度看,十二圆觉菩萨彩塑具有很高的艺术审美价值,有 “宋塑之冠” 的美誉。整组作品成于北宋政和元年(公元1111年),由塑匠人冯宗本、画匠人陈道荣和吕荣制作。为弘扬佛门教义,求得圆满之觉性,形象化地塑造出的十二圆觉菩萨,个个神情庄重,仪态俊逸,气度非凡。

殿內西次间南起第一尊菩萨最具代表性,被誉为“中国最美菩萨”。她端坐莲台之上,那种淳朴凝重、空灵静谧的质感与其绰约多姿、潇洒不羁的风韵浑然一体。丹凤慧眼,顾盼自定;柳眉修长,宛若轻烟;樱唇未启,似含苞花蕾;面庞丰润明媚,如中秋之月;发髻高束,额中点红,神情怡然而恬静,尽显佛性的雍容、慈悲与祥和。从衣着服饰上看,明显有宋代简洁休闲的风尚,又沿袭了唐代奢华艳丽的气息,同时兼有佛国异域情调。袒胸露臂,锦帔飘逸。素纱罗衣,薄若蝉翼。胸佩金玉装嵌的璎珞珠串,层叠有致,清丽脱俗。绣花披帛披肩绕臂,有飘渺而朦胧的美感。玉臂挥起似鸾凤舒翅,裙裾曳地,如流云缭绕。美轮美奂、楚楚动人的菩萨可与西方的维纳斯相媲美。整组十二圆觉菩萨塑像艺术珍品,无愧于法兴寺第三绝。

穿越亿年的树化石奇观

范卫国

在时光长河的冲刷下,许多往昔的痕迹被悄然抹去,但总有一些事物,凭借着顽强的生命力与独特的机缘,跨越漫长岁月,向世人诉说着地球变迁的故事。在丹朱大地就有着这样一群沉默却震撼人心的见证者——树化石。

树化石的发现,充满了意外与惊喜。那是在1977年一位当地村民在田间劳作时,不经意间刨开土层,一段段看似石头,却又保留着树木纹理的奇异物体出现在人们眼前。消息一经传出,迅速吸引了地质学家、考古学家的目光,经过专业的勘探与鉴定,这些便是珍贵的树化石,它们如同打开地球历史宝库的钥匙,将一段被尘封亿年的往事呈现在世人面前。

漫步在长子县树化石集中分布的区域,仿佛踏入了一座天然的地质博物馆。阳光洒下,树化石表面斑驳陆离,历经亿万年的风化侵蚀,它们已不再是曾经枝繁叶茂的参天大树,但那清晰可见的年轮、流畅的纹理,无不诉说着生命的坚韧。每一道年轮,都是时光镌刻的印记,记录着树木在漫长岁月里的生长历程;每一处纹理,都是自然书写的篇章,见证了它经历过的风雨、沐浴过的阳光。

抚摸这些树化石,粗糙的触感从指尖传来,仿佛能感受到远古时期森林的蓬勃生机。它们曾经是高大挺拔的树木,扎根于肥沃的土壤,在清风与鸟鸣中悠然生长。一场突如其来的地质灾害,可能是火山喷发,也可能是地震泥石流,让它们瞬间被掩埋于地下。在无氧的环境中,矿物质逐渐渗透到树木的细胞结构中,经过漫长的化学置换过程,树木的有机物质被硅、钙等矿物质所取代,最终形成了如今的树化石。这一过程,跨越了亿万年的时光,是自然对生命的礼赞,也是对坚韧与不朽的诠释。

树化石不仅具有极高的科学研究价值,为地质学家研究地球的演变、古气候的变迁提供了珍贵的实物资料,更承载着独特的文化意义。它们见证了长子县这片土地的沧海桑田,见证了生命在岁月洪流中的顽强延续。在这里,时间仿佛凝固,古老的树化石与现代的文明相互交织,形成了一种独特的景观。

站在树化石群前,我不禁陷入沉思。人类的历史,在地球的漫长岁月中不过是短暂的一瞬。而这些树化石,却以一种沉默而坚定的姿态,跨越时空,见证了地球的风云变幻。它们是大自然馈赠给人类的珍贵礼物,时刻提醒着我们,生命是如此的渺小,却又如此的伟大。我们应怀着敬畏之心,保护这些穿越亿年的珍贵遗迹,让它们继续向未来诉说着地球的故事,传承生命的奇迹。

崇庆寺

秦芳

崇庆寺,坐落在山西省长治市长子县东南22公里处的紫云山坳。现为国家级重点文物保护单位。

崇庆寺是古代文物宝库中的一颗璀璨的明珠。据唐《瑞应録》记载“明皇别驾潞州,时九日与群僚宴壶口,遥见此山紫云相拱,因名曰紫云”而得名。

紫云山虽不高,但此山却有别处见不到的独特风景。在它的南坡上,生长着一片很多地区罕见的古老而苍郁的白松林,当地人称“白松坡”,坡上有白皮松40余株,树冠不大,树龄有500余年。每当夏日,雨霁天晴,半山腰白云弥漫,紫色的山峰耸出云表,景象奇特美妙,被人们誉为“紫岫晴云”,亦为长子县八大美景之一。

紫云山名闻遐迩,就在于它有一座结构严谨,布局精致的古建筑——崇庆寺。

崇庆寺始建于北宋大中祥符九年(1016年)。在紫云山坳一块开阔地坐北朝南,四合院结构,千佛殿居北,大士殿居西,天王殿居南,千佛殿西隅为地藏殿,东南立门,整个建筑布局平整,错落有致。然而,真正令人叹服的并不仅仅是它的古代建筑艺术。在这里,无论是驾麒麟的观音菩萨,骑狮象而分左右的文殊菩萨、普贤菩萨,还是横眉怒目的四天王、三大士,地藏菩萨、十帝阎君和十八罗汉等众多泥塑,悬塑、壁画等,所塑造的形象无不庄重俊逸,活灵活现,呼之欲出。辅之以色彩柔和的服饰,起伏流畅的衣纹,使塑造的形象既有韵律感,又与其哲理内涵相融合,具有极高的艺术观赏价值。1996年崇庆寺被列为国家重点文物保护单位。

介绍了崇庆寺,就不得不说同在紫云山的三嵕庙。山嵕庙原名护国灵贶王庙,是崇庆寺的前寺,专门供奉后羿。这座庙建于北宗宣和四年。明清两代多次修葺,现为长治市级重点文物保护单位,现存建筑前院正殿和后院寝宫为明代遗构,其余基本上为清代遗构,庙内建筑完整,碑刻多通。

注:本文参阅并引用了《长子县志》和来至网络上的资料和数据。在此一并感谢。如有侵权告知即删。

长子县法兴寺燃灯塔简历

□ 陈岗

现存于山西省长治市长子县翠云山南麓法兴寺内的燃灯塔(亦称长明灯楼),是国内现存最古老的石质燃灯塔之一。这座八角形石塔始创于北齐天保年间(550-559年),现存主体为宋代重建遗构,1988年被列为全国重点文物保护单位,堪称佛教建筑与雕刻艺术的“活化石”。

燃灯塔通高2.26米,以青石仿木构雕砌而成,分基座、塔身、塔顶三部分。其形制承袭唐代密檐式佛塔的雄浑大气,塔顶仰莲宝珠与十二层叠涩密檐线条简洁流畅,而塔身细部雕刻则显宋代工艺的精致严谨。塔基须弥座上二十四尊伎乐人物浮雕,姿态灵动,衣纹飘逸,再现唐宋世俗文化风貌;塔身四面开龛,十六幅佛教故事浮雕构图疏密有致,人物神态传神,展现了宋代“减地平钑”雕刻技艺的巅峰水准。

作为佛教燃灯供养习俗的实物载体,此塔中空塔身原设油盏,兼具实用与象征功能。长明灯火既为礼佛者照明,亦寓意佛法智慧永恒不灭。其形制融合亭、塔、灯幢特征,在国内孤例独存,为研究佛教仪轨与古代建筑功能提供了独特范本。

在遗产价值上,法兴寺燃灯塔历经千年沧桑,结构仍保存完好,其价值远超单一文物范畴;在宗教史证中,串联北朝至宋佛教燃灯习俗演变,填补早期佛寺空间仪轨研究的空白;从艺术典范上,塔身仿木斗拱、浮雕人物等细节,实证唐宋建筑风格过渡,被誉为“刻在石头上的《营造法式》”;从技术标本论,石构仿木工艺突破材质限制,展现古代匠人“以石代木”的创造性智慧。

如今,这座石塔与法兴寺宋代彩塑、唐代舍利塔共同构成晋东南文化遗产金三角,年均吸引超5万人次到访。2010年,其被列入《中国世界文化遗产预备名单》,再度凸显中华文明多元一体的历史厚度。作为无声的“石史”,燃灯塔不仅凝固了古代宗教艺术精华,更为今人读懂中国提供了跨越时空的鲜活注脚。

岁月碑影,儒韵长歌

范卫国

在长子文庙的一方天地里,孔子遗像造像碑静静矗立,它宛如一位穿越千年的智者,虽历经岁月的风刀霜剑,却依然散发着醇厚的儒家气息,诉说着古老而深沉的故事。

初见此碑,那斑驳的碑身首先映入眼帘,岁月的痕迹毫无保留地镌刻其上。一道道裂痕、一处处磨损,都是它在漫长时光中坚守的见证。碑身的石料在时光的打磨下,失去了曾经的光滑,却多了几分古朴与厚重。抚摸着这些凹凸不平的纹理,仿佛能触摸到历史的脉搏,感受到千年来无数人对孔子尊崇的温度。

碑上的孔子像,线条虽已不再锐利清晰,但那端庄肃穆的神态依然栩栩如生。孔子面容慈祥,目光深邃而温和,仿佛在俯瞰着世间众生,传递着他“仁者爱人”的思想。他的衣袂飘飘,虽有残缺,却不失灵动之感,让人联想到他当年周游列国、传道授业的身影。那微微上扬的嘴角,似在向人们讲述着为人处世的智慧和道德准则,鼓励着人们追求仁、义、礼、智、信的人生境界。

围绕着这尊造像碑,仿佛能看到历史的画卷徐徐展开。在过去的岁月里,无数的学子曾在碑前虔诚参拜,他们怀揣着对知识的渴望和对未来的憧憬,祈求孔子的智慧能够庇佑他们学业有成。他们或在碑前诵读经典,或在碑下思考人生,孔子的思想就像一盏明灯,照亮了他们前行的道路。而文庙中的老师们,也会以这尊造像为依托,向学生们讲述孔子的生平事迹和儒家学说,让儒家思想在一代又一代的学子心中生根发芽。

如今,时光流转,长子文庙孔子遗像造像碑依然静静地立在那里。它不仅仅是一块石碑,更是一种文化的象征,一种精神的寄托。它见证了历史的沧桑变迁,却始终坚守着儒家思想的阵地。在现代社会,它依然散发着独特的魅力,吸引着人们前来探寻、感悟。每一次凝视这尊造像碑,都是一次与历史的对话,一次对传统文化的洗礼。它让我们在喧嚣的现代生活中,停下匆忙的脚步,去思考人生的意义,去传承和弘扬中华民族优秀的传统文化。

长子陶鬲简历

郜彩荣

陶鬲于1972年,在长子县城北高庙东北方向200米处出土,经专家鉴定,为新石器时代中晚期遗存,属龙山文化典型器物,距今已有5000多年历史,现藏于长子县文物旅游局文物馆。其造型兼具实用性与工艺美学:三乳足中空分裆的设计,可提升堆火热量利用率,口沿外倾便于搬运,通体以黑灰色夹砂陶制成,表面饰有压印绳纹及刻划纹,线条流畅细密,质地坚固耐用,文物定名“新石器绳纹三乳足分裆鬲”,属国家一级文物。这一炊具不仅是史前先民智慧的结晶,更见证了长子作为华夏文明发祥地的地位——其出土地北高庙遗址,被证实为夏商文化遗存,周边还出土过石斧、青铜器等器物,印证了此地从新石器时代延续至今的文明脉络。

陶鬲的诞生,与长子县陶唐村密切相关。该村位于县城东北约3公里处,南临浊漳河、北靠雍河,黏土资源丰富,相传为尧王(号陶唐氏)率民制陶的核心区域。尧在此改进制陶技术,发明可盛水、耐火烧的陶器,推动先民定居生活。村内至今保留古陶窑遗迹及取土坑,而“陶唐”村名,本身即是对尧王功绩的纪念。值得注意的是,尧的制陶实践还影响了汉字演化:“尧”字象形土坯堆砌,“烧”字则结合“尧”与“火”,体现了制陶技艺,对中华文化符号的深层渗透。此外,长子作为“精卫填海”神话发源地,并于2007年被联合国教科文组织,评为“千年古县”,进一步凸显其文明积淀。

为彰显陶鬲的历史价值,长子县于北高庙水上公园,建造了标志性建筑“陶鬲坛”。该建筑以出土陶鬲为原型,通体浑厚庄重,三足擎天而立,既象征史前炊具的实用功能,又承载祭祀尧王、祈愿风调雨顺的文化内涵。坛体融合传统绳纹装饰与现代设计理念,成为连接远古文明与当代精神的文化地标。

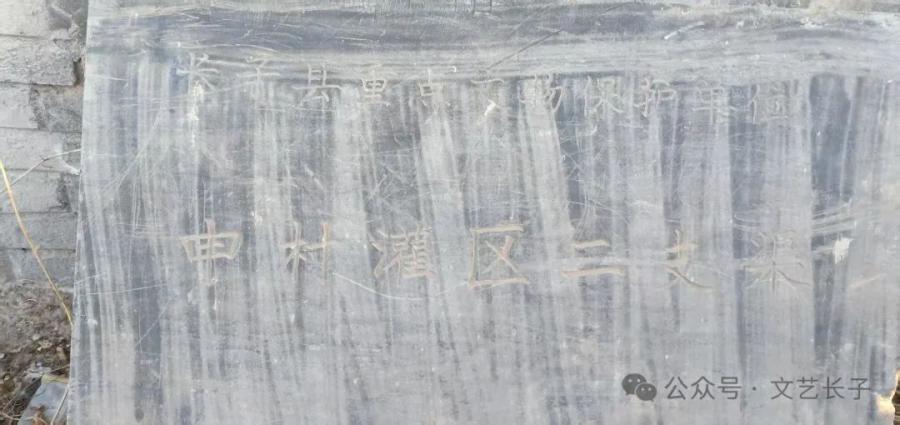

高家洼二仙庙

朱文平

高家洼二仙庙位于山西省长治市长子县城东北七公里左右的高家洼村。坐北朝南,占地面积约1075平方米,东西宽22.7米,南北长47.35米。由于原建石碑被上世纪七十年代用于建设高灌站而无法找到,所以始建年限不详,但是据古建筑专家考证正殿墙砖和遗留下来的其他墙体砖皆是宋代产物,正殿的斗拱却是明代样式(因此被定为县级保护单位),这与一块残损的脊首上的刻记相吻合。因为年久失修,脊梁上的琉璃神兽大多脱落被盗,2014年仅剩的一块脊首也跌倒在殿顶后坡,有仁慈村民实在惋惜便取下来送到我家托我保存,我便有缘看到了上面刻着的“明朝正德三年重修”等字样,并邀请文物局有关领导观之且作了影录(2016年在村支两委主持下修缮正殿顶时又重新安装于脊梁之首,2024年在文物局主持的修葺中可能因损毁严重而无法复装,但是这些记载在长子县文物局都有存档)。这个重修记载比长子县其他两座二仙庙的重修时间要早八十多年(东旺二仙庙和青仁二仙庙,一个是明朝万历十九年,一个是万历二十年)。二仙奶奶成仙故事发生在唐朝时期的上党地区,由于她姐妹二人特别孝顺继母而被人们崇拜传颂,据说当她们升天后就有人建庙纪念,到宋崇宁四年因为显圣犒军又被宋徽宗封为真人二仙冲惠冲淑,建庙纪念的人就愈发多了起来,联系到墙砖年代,估计初建时间应该是宋代。

二仙庙现存正殿面阔三间,进深六椽,单檐悬山顶出檐深远,墙体宽厚,栿木粗壮坚实,历经千百年依然稳固如初。殿内的壁画、衡栿画、普拍枋画、拱眼壁画都依稀可见;现在存有2016年和2018年重塑神像十尊,其中二仙奶奶冲惠冲淑端坐中间,脸庞盈嫩,眉清目秀,慈眉善眼中透露着温和的微笑,华服锦绣,绮罗生辉;其余有四尊送子奶奶等坐像,还有四尊送生郎哥哥姐姐等站像,均栩栩如生。

东耳殿墙体衡栿还是原建所存,也有一些衡栿画迹,殿内供有龙王爷小秃孩的坐像,塑像可追溯到久远年代。

有意思的是二仙殿和龙王殿经常有人求神拜佛请愿还愿,人来人往,络绎不绝,香火不断,牌匾锦旗挂满了摘,摘了再挂满,即使在修复前的损毁危险期都从未间断,真可谓频频更新,人气兴旺,据说是因为神圣挺灵验的缘故。

西耳殿内据说原来供有一百二十四位神灵牌位,经过“文革”时期的改革用作教室,恢复文物后有人又供上了七十二位神灵牌位。

上两院除了正殿耳殿外,还有东西配殿各六间,令人惋惜的是原来的香亭和钟鼓楼没能保存下来,还有正殿中间的天花板及木雕斗拱也未能复原。

下院有东西看楼各三间,山门上有三间戏台,山门两侧各有三间耳房。

东看楼的压窗石上雕刻着“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”等唐诗,字迹隽秀,功力深厚;每个窗台上除了两首唐诗还刻有十幅戏剧图案,纹路清晰,人物神态逼真。门墩上也刻有图案。西窗台上刻有莲花水纹图,门墩上的雕刻功底更加凹凸深厚。戏台上的门楣是精致的木雕,柱墩是更加讲究更加精致的石雕。

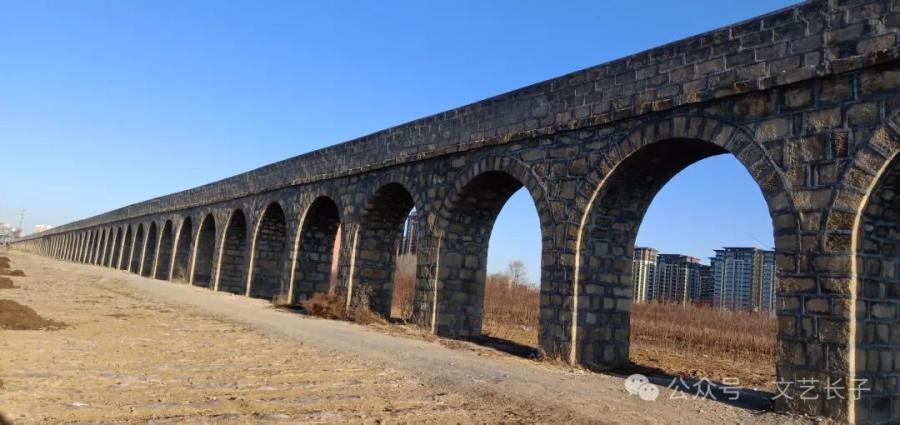

渡桥

彭庆红

渡桥,属于长子县文物之一,位于南刘村东南约一公里处,属于申村罐区二支区。横亘在肥沃的田畴间,呈东西走向,雄伟壮观,叹为观之!

它于1976年始建造。那时,县里调配最优秀的建筑工程师,实地调研考察绘就图纸,还动员了全县所有的行政事业单位、所有公社及所管辖的村子。可谓声势浩大,规模空前。

建筑石材,大多取之于县城南尧庙山。石匠师傅所凿之石,规格大多长50厘米,宽30厘米,高30厘,县委还要求全县机关及农村党员干部每人一块,并刻上自己大名,美其名曰:决心石。如果大家有兴趣到此游玩时,可一目了然,看个清楚。

每村每单位,各自承包修建的区域热闹非凡。同竞赛,不伤感情。场地红旗飘扬,高音啦叭天天喊叫,表扬先进单位,奖励先进模范,鼓励大家干劲冲天,力争快上。

工程于1977年圆满完成。它头,西衔接涵洞 (通往申村水库的一条暗渠) 。它尾,摆在南刘东岗地段。长1000米,宽1.6米,最高处6.8米;顶部设计:水槽底宽80厘米,高90厘米;桥洞大小有185孔眼。最高处5米,最低处1米左右,宽度4米大致相同。它巧妙的设计继承了河北赵洲桥的风格。减轻了载体的承受重量,也减少了紧缺且运输困难的物料,更减轻了百姓的负担。真可谓一举三得的美事。

远处望,俨然一条雄壮的大型巨龙。它的美简直给人一种享受,一次美的视觉盛宴。

而它的实际价值体现呢?自此以后,县城周边的村庄,南刘、泊里、东西上坊、南鲍、下霍等都在干旱年成时得到了莫大的好处。

不曾想,好景不长,仅仅维持了十多年后,因管理不善,龙身病伤,苟延残喘。

二0二四年,我再游玩此地,心中大喜。看见工匠数百人,他们就地住宿,就地三餐,搭架抢修,补龙头、补龙身、补龙尾且遵循原样原貌,使龙体焕然一新,又显往日之风采。

所有这一切,要感谢县委县政府的正确领导

这的确为老百姓做了件功德圆满的大好事!

来源:文艺长子公众号